光の回折

回折とは、波が粒子と相互作用する現象を定義する用語です。本稿では、光の波の回折について説明し、その例から方程式まで取り上げます。

回折とは

光は常に直線状に進むと考えられがちですが、光の波が障害物のそばを通る場合、障害物を回りこんで広がる傾向があります。回折の定義は、波が障害物を通過または回り込んだときの拡がりです。具体的には、光の場合、回折が発生するのは、光の波が角のそばを通るときや、光の波長と物理的にほぼ同じか小さいサイズの開口部またはスリットを通るときです。

回折の例

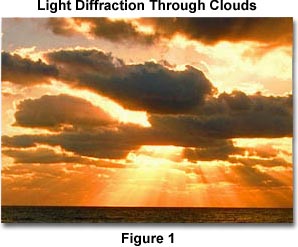

光の回折を身近なもので体感するには、光源の前に手をかざして、2本の指をゆっくり近付けながら、その間を通る光を観察します。指が近づいて互いに接近するにつれて、指に平行な暗い線が見え始めます。この平行な線が実際の回折パターンです。この現象は、光と同レベルの波長を持つ粒子の周りで光が「曲がる」場合にも見られます。わかりやすい例としては、図1の海に沈む美しい夕日に見られるように、よく銀色の裏地と表現される、雲の周りの日光の回折があります。

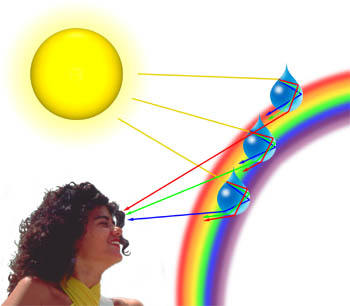

多くの場合、雲の中の水滴で光が回折するときに作られる、青、ピンク、紫、緑のパステルカラーを観察できます。回折の量は光の波長によって異なり、波長が長いほど、短いものより大きな角度で回折します(例えば、青と紫の光よりも赤い光の方が大きな角度で回折します)。図2に示すように、光の波が空気中を通って水滴に当たった場合は、まず水と空気の界面で屈折し、次にもう一度界面に当たって反射します。水滴内を進み続けた光線は、3度目に界面に当たってもう一度屈折します。界面での最後の作用によって光は空気中に戻りますが、図に示すように一部の光は回折もします。この回折原理はチェリーニの後光という現象(ハイリゲンシャイン効果ともいう)の要因となり、明るい光の輪が観察者の頭の影の周りに見えます。

図2

回折と散乱の違いとは

回折と散乱という用語は混同されることがよくあり、同じような意味だと思われる事も多くあります。回折は光の散乱の特殊なケースを指し、一定の間隔で繰り返す性質(回折格子など)を持つ物体が、規則的な回折パターンで光を回折させます。現実世界では、ほとんどの物体は非常に複雑な形状をしていて、多様な回折性質で構成されているため、全体として不規則的な散乱光を作り出します。

単スリット光回折の実験

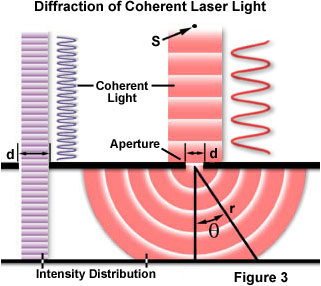

光波の回折に関してよく知られている最も基本的な概念の1つに、単スリット光回折の実験があり、19世紀初めに初めて実施されました。光波がスリット(開口部)を通って進むとき、入射光の波長に対する開口部の物理的サイズによって、結果が左右されます。これを示したのが図3です。レーザーで生成される光に似たコヒーレント単色波が点光源Sから発射され、開口部dを通って回折し、一次入射光線が点Pに到達して、最初の二次極大値が点Qで生じます。

図の左側に示すように、波長(λ)が開口幅(d)よりだいぶ小さい場合、波は粒子のように、あるいは開口部が存在しないかのように、単純に直線状に進みます。しかし、波長が開口幅より大きい場合、以下の方程式に従った光の回折が生じます。

sinθ = λ/d

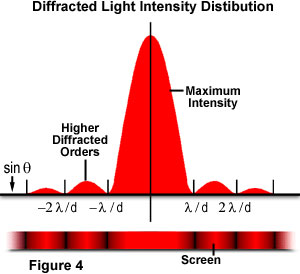

ここで、θは入射伝搬方向の中心と回折パターンの最初の極小値に挟まれた角度です。この実験では、明るい中心極大値の両側に二次極大値があり、それぞれ後続の二次極大値の強度は、中心からの距離が大きくなるにつれて減少します。図4には、この点とともに、回折半径に対する光線強度が描かれています。二次極大値に挟まれた極小値は、πの倍数の位置にあります。

この実験を最初に説明したのは、オーギュスタン・フレネルとトマス・ヤングで、光が波で進むことを裏付ける重要な証拠を示しました。上の図で、点Lから発射されたコヒーレント単色光(この例ではレーザー照明)が、開口部dで回折しているのがわかります。フレネルは、点Qの一次極大値の振幅(εQと定義します)は以下の方程式で求められると仮定しました。

dεQ = α(A/r)f(χ)d

ここで、Aは入射波の振幅、rはdとQの距離、f(χ)はフレネルが導入した傾斜係数χの関数です。

光の回折は、あらゆる光学装置の分解能の制限において最も重要な役割を果たします(カメラ、双眼鏡、望遠鏡、顕微鏡、目など)。分解能とは、光学装置が2つの隣接点の別々の像を生成する能力です。これは装置のレンズやミラーの品質によって決まるほか、周辺媒体(通常は空気)の性質にも左右されます。光が持つ波のような性質によって、あらゆる光学装置の分解能に対する究極限界が押し広げられます。

円形開口部の回折に関する方程式

ここまでの説明では、光を回折させる開口部としてスリットを使用してきました。しかし、目の瞳孔、顕微鏡の円形絞りやレンズなどのように、光学装置の開口部はすべて円形です。円形開口部の回折パターンは前述の説明とほぼ同様ですが、パターンに円対称性がある点が異なります。円形開口部による回折パターンの数理解析は、以下の回折方程式で示されます。

sinθ(1) = 1.22(λ/d)

ここで、θ(1)は一次回折極小値(最初の暗い輪)の角度位置、λは入射光の波長、dは開口部の直径、1.22は定数です。ほとんどの条件下で、角度θ(1)は非常に小さいため、角度のsinとtanはほぼ等しい近似となります。

θ(1) ≅ 1.22(λ/d)

これらの方程式から、中心の極大値はλ/dに正比例することが明らかになり、この極大値がより長い波長とより小さい開口部に対して広がります。光学顕微鏡の対物レンズでは、回折の二次極小値によって有用な倍率が制限されます。これらのレンズが持つ光の回折特性によるものです。レンズがどれだけ素晴らしくても、レンズにより生成される点光源の像は、二次以降の極大値に付随します。この状況がなくなるのは、レンズが無限の直径を持つ場合に限られます。θ(1)より短い距離で隔たれた2つの物体は、倍率をどれだけ高くしても分解できません。これらの方程式は、開口部から無限遠の距離にある点光源の像から導き出した一方で、dに対物レンズの直径を代入すると、顕微鏡の分解能の合理的な近似になります。

したがって、2つの物体の間がDだけ離れ、観察者からの距離がLである場合、物体の間の角度(単位はラジアン)は以下のようになります。

θ = D / L

上記2つの方程式を合わせると、以下が導き出されます。

D(0) = 1.22(λL/d)

ここで、D(0)は分解可能な物体間の最小距離です。この回折方程式を使用すると、人間の目が分解可能な物体間の距離は0.056 mmですが、網膜内にある光受容体はこの分解能が得られるほどくっつき合っていないため、通常の状況で現実的な数値は0.1 mmとなります。

光学顕微鏡の分解能は、前述のものを含むたくさんの要素によって決まりますが、最も理想的な環境での数値は約0.2マイクロメートルです。この数値には、顕微鏡の光軸調整、レンズの品質、標本の撮像に使用する光の主波長を考慮する必要があります。対物レンズの正確な分解能を頻繁に計算する必要はありませんが、顕微鏡のレンズを実際に適用するときに、その能力を把握していることが重要です。

このページはお住まいの地域ではご覧いただくことはできません。