よくあるご質問

下記の質問一覧に掲載されていない内容につきましては、お客様相談センターにご相談ください。

質問一覧

1.顕微鏡共通

2.正立顕微鏡

3.倒立顕微鏡

4.実体顕微鏡

5.顕微鏡デジタルカメラ、顕微鏡用イメージングソフトウェア

6.対物レンズ、接眼レンズ

7.トラブルシューティング

1.顕微鏡共通

Q1-1:顕微鏡にかぶせるダストカバーはどこで買えますか?

現在取り扱いのあるダストカバーの一覧表にて型式をご確認のうえ、販売店へご注文ください。

Q1-2:スライドガラス、カバーガラスはどこで買えますか?

スライドガラスやカバーガラスに関しては、理化学機器を扱っている関連商社へお問い合わせください。

Q1-3:顕微鏡用のランプはどこで入手できますか?

顕微鏡用のランプは顕微鏡をお求めの販売店へご注文ください。特にハロゲンランプに関しては、弊社では顕微鏡用としてフィラメントの位置を選定したランプを採用しています。

Q1-4:生物顕微鏡は医療機器ですか?

生物顕微鏡は日本国内においては薬機法下の医療機器に該当しません。

ただし、海外では国や地域によって医療機器に該当する場合がありますので、詳細はこちらへお問い合わせください。

Q1-5:空ミラーユニット(U-FF、IX3-FFXL、U-MF2、U-MF/XL)には、どのような規格のダイクロイックミラーやフィルターを入れるのですか?

下記ミラーユニット光学部品の寸法条件をご確認ください。

オプションミラーユニット

市販の吸収フィルター、励起フィルター、ダイクロイックミラーを使用してオプションミラーユニットを作ることができます。

■ミラーユニット光学部品の寸法条件

*ダイクロイックミラーの交換時は、指紋などを付けて汚さないように特に注意してください。

2.正立顕微鏡

Q2-1:BXタイプの顕微鏡を使用しています。1.25Xの対物レンズを追加したいのですが、この倍率から100Xの対物レンズまで対応しているコンデンサーはありますか?

ハネノケコンデンサーU-SC3が最も広範囲の倍率に対応しています。

接眼レンズの視野数が22の場合で、対物レンズ1.25X~100Xまで使用できます。視野数26.5の超広視野の場合は対物レンズ2X~100Xまで対応します。ハネノケコンデンサーでは、対物レンズが4X以下の場合は先玉レンズをハネノケてご使用ください。

ただし、先玉レンズをハネノケるとケーラー照明にならないので、撮影時にはムラが発生する場合があります。このため4X以下の対物レンズを使用しての撮影時には、極低倍コンデンサーU-ULC-2の使用を推奨しています。

Q2-2:コンデンサーの上部に白いカバーのようなものが付いていますが、何のために付属しているのですか?

顕微鏡にセットした標本を直接肉眼で見て観察部位を探すとき、背景を白くして探しやすくするためのものです。

Q2-3:ユニバーサルコンデンサーの開口絞りのところに上下2段に数字が表記されているのはなぜですか?

コンデンサートップレンズの乾燥系用トップレンズ(U-TLD)を装着したときは下段の数字、油浸系用トップレンズ(U-TLO)を装着したときは上段の数字を読んでください。

Q2-4:BX53を使っています。個々の対物レンズの倍率において、実際の観察範囲の大きさを教えてください。

顕微鏡の接眼部で観察している範囲(実視野・Field of View)は、以下の式で求められます。

F.O.V = 接眼レンズの視野数÷対物レンズの倍率

例)接眼レンズWHN10X(視野数22)、対物レンズ40倍 使用時

22 ÷ 40 =0.55

標本上の、直径0.55ミリの範囲を観察していることになります。

接眼レンズの視野数は種類ごとに異なりますのでご注意ください。

Q2-5: BX53のステージハンドルを反対側に付け替えられますか?

ステージハンドル部分を反対に付け替えることは出来ません。右下・左下ハンドルステージをそれぞれ用意しています。

Q2-6:BX51・BX41またはBX53で尿酸結晶の観察を行う場合に必要なユニットを教えてください。

U-GAN(簡易偏光用アナライザー)とU-POT(透過用ポラライザー)をご準備ください。

Q2-7: CX41で尿酸結晶の観察を行う場合、U-GAN(簡易偏光用アナライザー)のほかに、何か必要なものはありますか?

U-GANのほかに、U-POT(透過用ポラライザー)が必要です。さらに、CX41の標準付属のコンデンサーを、簡易偏光コンデンサーCH3-CDPに取り替えていいただく必要があります。

Q2-8:普通視野正立三眼鏡筒(U-ETR)の光路分割比はいくらですか?

BI:TR=100:0 と BI:TR=0:100 の2段階です。

Q2-9:大勢で顕微鏡観察する装置はありますか?

2人用、3人用、5人用、9人用、10人用、18人用(明視野観察のみ)、26人用に対応した顕微鏡用ディスカッション装置があります(BXシリーズ)。

Q2-10:ディスカッション装置は、購入後に人数の追加はできますか?

2人用のディスカッション装置は人数の追加はできません。

BX53(ハロゲン光源): 3人用あるいは5人用をご使用の場合は、ユニットの追加購入で10人まで拡張できます。

BX53(LED光源): 3人用あるいは5人用をご使用の場合は、ユニットの追加購入で18人(明視野仕立てであれば26人)まで拡張できます。

Q2-11:ディスカッション装置U-DO3などに、超広視野鏡筒は付きますか?

取付は可能ですが、制限条件としてポインターが視野周辺部まで移動しません。

Q2-12:BX51用の嵩上げアダプターを使うとどのくらい嵩上げできるのですか?

WI-ARMADで40mm上げることができます。

Q2-13:BX51に付属している、U-SHGというゴムはどこに使うのですか?

ステージのハンドルに被せて使用してください。

Q2-14:BX50に新しい7個レボルバはつきますか?

付きません。

Q2-15:アイポイントアジャスターU-EPA-2はどれだけ高く出来るのですか?

30mmです。

Q2-16:CX41での蛍光観察時に照明ムラがあるのですが、改善方法はありますか?

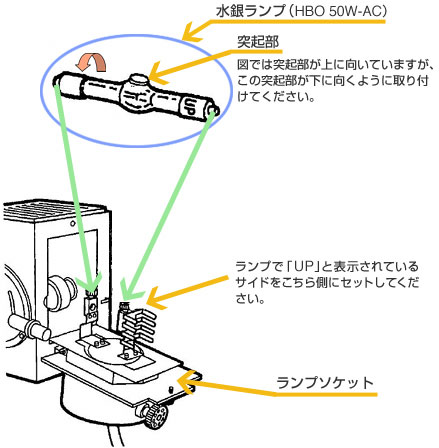

使用推奨ランプの50W水銀ランプ(HBO 50W-AC)ですが、品質向上のためにランプ管球部に突起部が設けられ、外観が変更となりました。この突起部が蛍光照明に使われる光の通り路に入ると、周辺光量不足や照明ムラの原因となりますので、必ず突起部によるムラが発生しないよう、図を参考にランプをランプソケット側に向けて取り付けてご使用ください。

3.倒立顕微鏡

Q3-1:大型の角形フラスコは使用できますか?

コンデンサーを外せばフラスコを立てて観察可能です。しかし、用途としては培養細胞の増えた様子を観察する程度を想定した見えになります。

Q3-2:TH4-HSのコードの長さはどれくらいですか?

2000mm です。

4.実体顕微鏡

Q4-1:実体顕微鏡のズームを動かすとピントがずれてしまうのですが、その都度調整をしなければいけないのでしょうか?

観察前に以下の手順で調整を行うことで、ピントずれを小さくすることができます(ズーム同焦調整)。

(1)ズーム最低倍率の状態で、焦準ハンドル(粗微動ハンドル)でピントを合わせる

(2)次にズーム最高倍率にして、同様に焦準ハンドル(粗微動ハンドル)でピントを合わせる

(3)ズーム最低倍率に戻し、ピントが合っていなければ接眼レンズの視度調整環で調整する

上記は、あらかじめ接眼レンズの視度調整が出来ていることが前提となります。疲れにくく、正しい観察のためにも、観察の前には接眼部分の調整をおこなうことをお勧めします。

視度調整およびズーム同焦調整方法につきましてはこちらのページでもご紹介していますので、ご確認ください。

Q4-2:SZ61TRの撮影用マウントの倍率を変更することは出来ますか?

SZ61TR(SZ61三眼本体)の撮影用マウント部(三眼部)は0.5XCマウントとなっています。0.5倍の撮影レンズが内蔵されているため、この倍率を変えることは出来ません。

Q4-3:U励起の蛍光観察ができる実体顕微鏡はありませんか?

現行品ではSZX16の蛍光仕様にU励起対応のフィルターユニットのご用意があります。他の実体顕微鏡にも蛍光観察ができるものがありますが、U励起には対応していません。

Q4-4:SZ-FLRの蛍光灯の寿命はどれくらいですか?

約500時間です。

Q4-5:SZ-LW60のLED寿命はどれくらいですか?

約20,000時間です。

Q4-6:SZ-STLやSZX-STLのベースは磁石がつきますか?

アルミダイキャスト製のため、磁石はつきません。

Q4-7:実体顕微鏡用の接眼レンズで10×より低い倍率のものはありますか?

ありません。補助対物レンズなどで観察倍率を下げる事は可能です。

Q4-8:SZ-FLR用のランプには92Wと80Wがありますか?

SZ-FLR用は92Wのみです。80Wのものは形状が似ていますが、が測定顕微鏡用の蛍光灯照明装置MMFL-ST5用のランプです。

Q4-9:「SZX-LG-SF」ライトガイドの長さはどれくらいですか?

約1,061mm です。

Q4-10:SZ-LW60はSZXに使用できますか?

使用できません。

Q4-11:SZ-STLの外観寸法はどれくらいですか?

5.顕微鏡デジタルカメラ、顕微鏡用イメージングソフトウェア

Q5-1:cellSensにてTIFF形式で撮影した画像に、スケールバーを表示させる方法を教えてください。

TIFF形式の場合、cellSens上でスケールバーを表示させていても、他のビューアソフトで見るとスケールは表示されません。 cellSensにてTIFF形式の画像を読み出し(または撮影後)、メニューの「画像」-「情報の書き込み」を選択し、画像保存時に「名前を付けて保存」にてTIFF形式で別名保存してください。

※自動保存を実行されている方は、画像を一度cellSensに表示させてから、「情報の書き込み」を選択し、あらためて「名前を付けて保存」を選択してください。

Q5-2:デジタルカメラからモニターへ撮像した場合にモニター上での倍率はどれくらいですか?

総合倍率について、こちらのページで解説しているので目安としてください。

Q5-3:DPシリーズ(顕微鏡用デジタルカメラ)の対応ソフトウエア、対応OSを教えてください。

DPシリーズ(顕微鏡用デジタルカメラ)の対応ソフトウエア・対応OSについては、こちらをご確認ください(PDFファイル146KB)。

(DP70、DP71、DP72、DP73、DP74、DP75、DP80、DP20、DP21、DP22、DP23、DP25、DP26、DP27、DP28、DP23M、DP30BW)

Q5-4: 顕微鏡は他社の製品ですが、顕微鏡用デジタルカメラはオリンパスの製品を取り付けることは可能ですか?

弊社のデジタルカメラのマウント方式に合わせて、お持ちの顕微鏡用のテレビカメラアタッチメント類を顕微鏡メーカー様からご購入いただければお取り付けは可能です。

ただし、弊社の顕微鏡用デジタルカメラは、弊社の顕微鏡に合わせたチューニング・性能確認を行っているため、色再現をはじめとした各種機能・性能・品質等の保証はしていません。

6.対物レンズ、接眼レンズ

Q6-1:ノーカバー用対物レンズとはどのような時に使用するのですか?

通常、プレパラート標本はスライドガラスとカバーガラスからなっています。 生物顕微鏡用の対物レンズはこのような標本を見るため、カバーガラスを用いることによる屈折率を計算した設計となっていますが、なかにはカバーガラスが使われていない標本もあります(血液塗抹標本など)。 そのような標本を観察する際には、カバーガラスを用いない(ノーカバー)標本観察用の対物レンズを使用して下さい。

Q6-2:BHという機種で使用していた対物レンズは、BXシリーズに使用できますか? また、BXシリーズ用をBHで使用はできますか?

BHとBXは光学系が異なるため、対物レンズの互換性はありません。

Q6-3:位相差用対物レンズで明視野観察はできますか?

位相差用対物レンズは明視野の観察も可能です。 コンデンサーを位相差リングスリットが光路に入っていない状態(「O」の位置)にしていただくか、明視野用コンデンサーをお使いいただければ明視野の観察状態になります。

Q6-4:視野数22の接眼レンズを使用していますが、視野数20にすることは出来ますか?

接眼レンズにミクロメーターを装着する要領で「FN-Changer20」をレンズにセットすることにより、視野数22の接眼レンズの視野数を20にすることが出来ます(ミクロメーター後入れ不可の接眼レンズでは使うことが出来ません)。

両眼の視野を合わせる必要があるため、「FN-Changer20」は左右の接眼レンズにセットしてください。

Q6-5:接眼レンズの目に当てるゴム部分がほしいのですが、入手は可能ですか?

目に当てるゴム部分はアイシェードといいます。アイシェードは接眼レンズの型式ごとに異なります。

接眼レンズ側面に記載されている型式(WHN10X-Hなど)をご確認のうえ、こちらへお問い合わせください。

Q6-6:接眼ミクロメーターの取り扱いはありますか?

ございます。接眼ミクロメーターは接眼レンズの種類によって厚さや大きさが異なります。こちらのページを参考に、接眼レンズに合ったものをお選びください。また、掲載以外の接眼レンズに関してもご用意がある場合がありますので、接眼レンズ型式ご確認のうえこちらへお問い合わせください。

Q6-7:接眼ミクロメーターの目盛りは撮影に写りますか?

接眼レンズとカメラの光路は別のため、撮影画像には写りません。

Q6-8:水浸対物レンズを空気中で使用できますか?

油浸対物レンズをイマージョンオイル無しで使用するのと同じで、空気中での観察は不可となります。

7.トラブルシューティング

Q7-1:ハロゲンランプ照明の顕微鏡を使っています。照明の明るさ、色がおかしいのですがどうしたら良いでしょうか?

フィルターが正しく使われていない可能性があります。こちらから詳細をご確認ください。

Q7-2:サンプルを観察すると画面が黄色っぽく見えるのはなぜですか?

光源がハロゲンランプの場合は、ランプの電圧を低くすると観察像全体が黄色っぽくなります(ハロゲンランプの特性です)。

観察時は昼光色にするために指定された電圧に設定し(例えば12V100Wハロゲンランプの場合は9V)、かつLBDフィルターを使って下さい。明るすぎる場合はランプ電圧を変えずにNDフィルターで調整してください。なお、LED光源を採用している機種の場合は電圧を変えても色温度が変わらないのでNDフィルターも不要で、好みの明るさに手軽に調整できます。

Q7-3:コンデンサーの心出しの方法を教えてください。

こちらから詳細をご確認ください。

Q7-4:観察像の明るさにムラやケラレ(欠けて見えること)があるのですが改善できますか?

いくつか原因が考えられます。

<透過/落射共通>

- 対物レンズが正しく光路に入っていない: レボルバを回して確実にクリック(カチッと止まる位置)に入れてください。

- レボルバが正しく取付けられていない: スライドアリを突当てまで確実に押込み、固定します。

- 鏡筒/中間鏡筒の光路切替が中間位置で止まっている: 目的に合わせてクリック(カチッと止まる位置)に入れてください。

<透過照明の時>

- コンデンサーが正しく取り付いていない: 正しく取り付けてください(特に、はねのけコンデンサーU-SC3など後面に位置決めピンのあるコンデンサーは、コンデンサー受けの溝に位置決めピンが入るように押込んで取付けてください)。

- コンデンサーの心出しが上手くできていない: こちらから詳細をご確認ください。

- 透過フィルターがしっかりIN/OUTできていない: 確実にIN/OUTしてください。

(例)BX53ハロゲン照明

フィルタにつまみを奥までしっかり押込み、フィルタを確実に光路に入れてください。フィルタが確実に入っていないと適切な観察を行えない場合があります。

- コンデンサーの視野絞りが絞られている: 視野絞りを時計方向に回して開いてください。正しい視野絞りの開き方についてはこちらをご覧ください。

- ランプが正しくセットされていない: ハロゲンランプの端子をストップ位置まで確実に押込んでください。詳しくはBX43/BX41をお使いの場合はこちら、BX53/51をお使いの場合はこちらをご覧ください。

- コンデンサーの照明可能範囲外の対物レンズを使用している: 目的に合ったコンデンサーを使用してください。

<落射照明の時>

- 落射投光管が正しく取り付いていない: 取扱説明書をご確認の上、正しく取り付けてください。

- ミラーユニットが正しい位置ではない: ミラーユニットターレットが確実にクリック位置で止まっているかを確認してください。

- NDスライダがクリック位置に止まっていない: NDスライダを確実にクリック位置で止めてください。

- 投光管の視野絞りを絞りすぎている: 投光管の視野絞りの心出しをして(BX3-RFAS/URAの場合は下記参照)、視野絞りを広げてください。

Q7-5:観察像の見えがなんとなく悪い(コントラストが無い、解像度が低い、ギラついて見える、ボケて見えるなど)場合はどうしたら良いでしょうか?

原因はいくつか考えられますが、

- 開口絞りが適切に使われていない: 詳細はこちらをご覧ください。

- 標本が汚れている: 清掃してください。

- 対物レンズの先端が(指紋、イマージョンオイルなどで)汚れている: こちらをご確認のうえ、クリーニングをしてください。

- 適切な厚さのスライドガラス、カバーガラスを使用していない: スライドガラスの厚さは1 ~ 1.2mm、カバーガラスの厚さは0.17mmが標準です。

-

補正環の付いている対物レンズで、カバーガラスの厚さと補正環付き対物レンズの厚さ目盛りが合っていない: 厚さ目盛りがあっていないと対物レンズの性能が発揮できません。下記の手順で調整を行ってください。

【調整方法】

- カバーガラスの厚みがわかっている場合は、補正環①をその目盛りに合わせてください(左図)。

-

カバーガラスの厚みがわからないときは、補正環①と微動ハンドルを交互に動かし、コントラストが最良の位置をさがして使用してください。

※レボルバ回転時には、補正環①に触れないようにしてください。

Q7-6:観察像がひとつに見えなかったり、観察していて目が疲れるのですが改善策はありますか?

眼幅調整と視度調整がうまく行っていない可能性があります。こちらをご覧ください。

Q7-7:観察像がどの対物レンズで見てもゆれたり、またはわずかな振動でもゆれたりするのですが改善策はありますか?

こちらをご覧ください。

Q7-8:視野内に、ゴミや汚れが見えるので清掃したいのですが、方法を教えてください。

こちらをご覧ください。

Q7-9:レンズの清掃をしたいのですが、注意点はありますか。

こちらのページでレンズの清掃方法についてご紹介しています。

Q7-10:対物レンズに付着したイマージョンオイルを拭き取るには何を使えばよいでしょうか?

無水アルコールでの拭き取りを推奨しています。こちらのページで、顕微鏡の清掃方法について記載していますでご参照ください。

Q7-11:ランプ交換をしたいのですが、注意点はありますか。

次のページでランプの交換方法についてご案内しています。

BX41、BX43をお使いの場合はこちら。

BX51、BX53をお使いの場合はこちら。

Q7-12:水銀ランプの交換をしたいのですが、手順を教えてください。

生物顕微鏡BX51の水銀ランプ交換方法の動画(Flash動画)をご参照ください。

Q7-13:水銀ランプの心出し方法について教えてください。

生物顕微鏡BX51の水銀ランプ心出し方法の動画(Flash動画)をご参照ください。

Q7-14:U-HGLGPSの水銀ランプの交換をしたいのですが、手順を教えてください。

下記をご参照ください。

Q7-15:水銀ランプやキセノンランプも、ハロゲンランプのように点灯しなくなるまで使い続けてもいいですか?

水銀ランプやキセノンランプは、ハロゲンランプと構造も点灯原理も全く違います。そのため寿命(USH-103OL: 300時間、USH102D、UXL-75XB: 200時間)になったら直ちに交換してください。寿命を過ぎて使い続けると、ランプが破裂したり、その破裂した破片がランプハウス内部の光学素子を傷つけたりする可能性があります。

Q7-16:水銀ランプの廃棄方法を教えてください。

使用済みの水銀ランプは産業廃棄物です。お住まいの自治体のルールに従って廃棄してください。

Q7-17:粗動ハンドル・微動ハンドルでサンプルに焦点を合わせても、徐々にズレてしまうのですが、改善方法はありますか?

(BX、IXシリーズの手動タイプは共通の機構です)

ステージが自重落下していると考えられます。粗動ハンドル回転重さ調整リング(顕微鏡を正面から見て、右側の焦準部操作ハンドルの最も内側にあるリング)を時計回りに回転させ回転重さを重くしてみてください。

下記の図もご参考ください((5)が重さ調整リングです)。

Q7-18:低倍率の対物レンズ(5X、10Xなど)ではサンプルに焦点が合いますが、高倍率の対物レンズ(100Xなど)に切り替えるとサンプルに焦点が合いません、どうすればよいですか?

粗動ストッパー(ステージストッパー)を使用していませんか。顕微鏡を正面に見て左側の焦準部操作ハンドルの内側にあるレバーを解除してみて下さい。

下記の図もご参考ください((4)が粗動ストッパです)。

あるいは、対物レンズの先端が指紋やイマージョンオイルの拭き残り等で汚れている可能性があります。無水アルコールを使用して清掃をしてください。

上記をご確認いただいても改善されない場合は、こちらにご相談ください。

Q7-19:顕微鏡に顕微鏡用デジタルカメラを装着し、モニターに映していますが、接眼レンズから覗いたピントとモニター画面のピントが合いません。 何か調整法は、あるのでしょうか?

回答:顕微鏡とデジタルカメラを接続するアダプターに、観察像とモニター像のピント調整(同焦調整)をする機能があります。方法は、アダプターの種類によって異なります。

※最初に下記1)~4)の操作を行ってください。

1)まず、顕微鏡の視度調整を行ってください。方法はこちらをご参照ください。

2)対物レンズを低倍率(ex. 10X)対物にして、接眼レンズを覗いて、粗動ハンドルを回して標本にピントを合わせます。

3)顕微鏡の対物レンズを高倍率(ex. 40X)対物に切り替え、接眼レンズを覗いて、微動ハンドルを回して標本にピントを合わせます。

4)対物レンズを低倍率(ex.

10X)対物に戻し、再度接眼レンズを覗いてピントが合っていることを確認したら、モニター像を見ながら下記の操作をします。

※以下、焦準ハンドルは操作しません。

A:U-TV0.25XC、U-TV1XC、U-TV1X-2、U-TV0.63XB

アダプターの固定ネジ(1)と、鏡筒の固定ネジ(2)をゆるめ、モニター像を見ながらアダプター上部(3)(マウント部分)を持って、アダプター下部(4)を回転させ、ピントが合った位置で固定ネジを締め付けます。

B:U-TV0.35XC-2、U-TV0.5XC-3、U-TV0.63XC

アダプター側面にある同焦調整固定ねじ(LOCK)(1)を六角ドライバでゆるめ、モニター像を確認しながら同焦調整ねじ(FOCUS)(2)を六角ドライバで静かに回します。ピントが合った位置で、固定ネジ(1)を締め付けます。

Q7-20:双眼部で見ている画が、顕微鏡用デジタルカメラで使用しているモニターに映らず、画面が真っ暗になっています。原因は何でしょうか?

原因としては、次の可能性が考えられます。

(1)光路切換え部分で撮影光路に光がいっていない:鏡筒の右側面にある「光路切り替えつまみ」をご確認ください。

(2)デジタルカメラの露出がマニュアル(特に、短い露出時間で固定されている)になっている:オートに設定し、モニターに映るかお試しください。

Q7-21:ディスカッション顕微鏡で、顕微鏡の操作をする人(主検者)の画像の明るさが、他の観察者(副検者)より暗くなってしまうことがありますが、原因はなんでしょうか?

主検者の方の鏡筒が三眼鏡筒になっている場合、光路切り換えで双眼部と三眼部に同時に光を送る設定になっていれば、分光した分、主検者側は暗くなります。この場合にはすべての光を双眼部へ送るように光路を切り換えていただければ、副検者と同じ明るさになります。

Q7-22:cellSensでスケール表示をして画像を保存しましたが、その撮影した画像を他のソフトで開いたら、スケールが表示されないのですが、解決方法ありますか?

これは、cellSensで情報の書き込みをしないTIFF形式で保存したためと考えられます。cellSens以外の画像ビューアソフトで、スケール表示された状態の画像を見られるようにする場合、下記の手順に従ってTIFF以外の形式での保存をしてください。

1.cellSensにてスケールバーを表示させて下さい

2.その後、フォーマットはTIFF形式以外(JPEG,BMPなど)を選択し、別名で保存してください。スケールが書き込まれた状態の画像として保存されます。

cellSensで撮影した画像は情報の書き込みをしないTIFF形式の画像を元画像として保存しておくと、あとからスケールの表示/非表示を変更した形式の画像を作成することができます。

Q7-23:cellSensで撮影した画像(TIFF形式)をcellSens以外の画像閲覧ソフトで表示させると真っ暗な画像になってしまうのですが、解決方法はありますか?

お使いの画像閲覧ソフトが高ビットの画像に対応していない可能性があります。10,12ビットに対応した画像閲覧ソフトをお使いになるか、cellSensの設定を「取り込み設定」-「カメラ」-「全般」にある画像形式を「8ビットRGBカラー」に変更して撮影をして下さい。

なお既に撮影した画像ファイルは、画像を開き「メニューバー」-「画像」-「モード」-「8ビット/チャンネル」に切り替え画像を保存すると表示されます。

このページはお住まいの地域ではご覧いただくことはできません。